|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

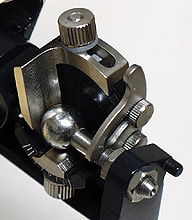

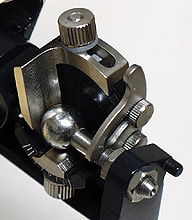

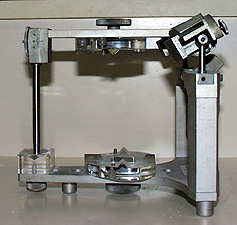

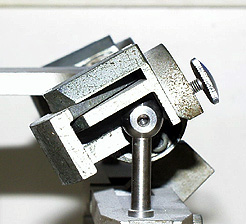

この操作が出来る咬合器と出来ない咬合器があります。図7は出来る咬合器、図8・9は出来ない咬合器です。

つまりベネット調節板がストレートになっている奴は出来るのですが、親切に顆頭球がスライドするように湾曲している奴は残念ながら出来ません。

この状態で咬合器を後ろから見てみます。

|

|

|

|

|

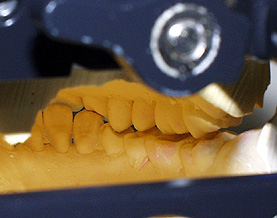

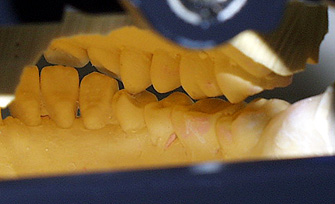

これは下顎後退位から咬頭嵌合位へ移行するときに、上顎の4番の舌側咬頭が下顎4番の中央隆線の遠心斜面でガイドしている状態を示しています。上顎の4番の舌側咬頭の位置は5番の舌側咬頭と比べてみて近心を向いております。また、下顎の4番の遠心窩、及び中央隆線は非常に発達しております。これは4番のみが図11の状態を作れる唯一の歯牙であることを意味しております。5番の代用は6番でも十分可能ですが、4番の代用はこの解剖学的形態から見て、他のどの歯牙でもそれは不可能です。

|

|

|

図9はこの患者の下顎後退位で見た反対側の状態です。6番はディクスルードしていますが、7番が接触しております。

この患者の主訴は7番がしみるような感じがして、痛いという事でした。カリエスになっているわけでもない、しみるような歯周疾患になっているわけでもない(自分が見た感じですが・・)前方運動時、側方運動に干渉も無いように思われましたので、調べてみました。

これが7番がしみる原因だと言えるわけではありませんが、鑑別診断としてスクリーニングしてみる価値はあるのではないかと思い、報告しました。

あと、最後にCOとCRの調節機構ですが図13の咬合器はその機構が付いている奴で、図14はその調節部分ではないかと思いますが、如何でしょうか。旧ナソロジーの時代、中心位としてとらえた下顎位と患者が本来咬む位置が違うのではないかと気が付き、それを補正するためにロングセントリックという概念がつけられました。それを咬合器上で再現する機構として、図14のような機構が考え出されたと記憶しております。後ろのねじを回すことによって、顆頭球が前方に移動します。

|

|

|

|

|